羽聯將從德國賽施行發球新規 且看國羽如何適應

張軍親自監督李俊慧發球

世界羽聯從德國公開賽開始試行1.15米發球高度,以及使用發球高度測量裝置,這也讓適應這樣的發球高度成為本次集訓的一個重點內容。

對如今的國羽而言,困難不少,但是如何面對困難也是本次集訓的一個課題。在集訓中,磨礪隊員意志品質的細節隨處可見。

新規定:爭議中去適應

世界羽聯從德國公開賽開始試行1.15米發球高度,以及使用發球高度測量裝置,這也讓適應這樣的發球高度成為本次集訓的一個重點內容。

某個周一的第一堂訓練課,諶龍就在教練員陳郁的陪同下進行了專門的發球高度的適應練習。諶龍不停地發球,陳郁則彎腰站在高度測量裝置的后面,全神貫注地盯著諶龍的發球高度。每一個球發出,陳郁都會告訴諶龍這球是否超線。從實踐來看,諶龍的發球超線居多。

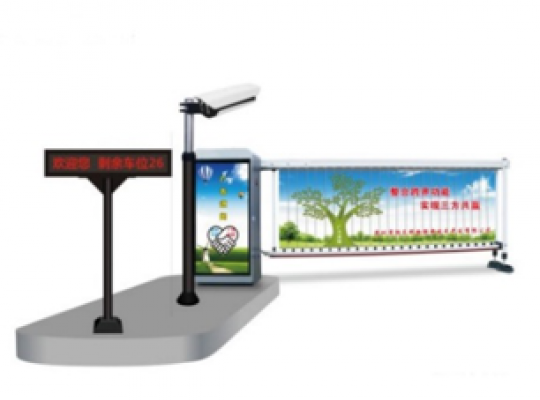

身高1.88米的諶龍很不習慣從這么低的位置發球,身高1.95米的李俊慧發起來那更是難受。在張軍的陪同下,李俊慧也開始了對新的發球高度的練習,只不過成功率不高,要么超線,要么不習慣過低的出球點,導致發球沒過前發球線。對于這樣的新課題,張軍也是想方設法和李俊慧討論。為了保證觀察結果的正確性,張軍還拿出手機,放在裝置1.15米高的后方,拍攝李俊慧發球的全過程,并通過視頻回放的方式和李俊慧探討。

另一片場地,這樣的高度快把劉成“逼瘋了”,他直接來了個半蹲,以非常滑稽的姿勢發起了球。不過,還別說,這樣不時也能發出幾個不錯的球。

從實踐過程中,陳郁、陳其遒等教練都對這個裝置的準確度提出了質疑,因為不同的高度、視角、距離測量裝置的不同距離等因素,都會影響到最終看到的結果。同樣一個發球,距離測量裝置較近的人看到的是沒問題的,但是距離裝置較遠的人看上去,擊球點就會比標準線高出一大截。從教練員和隊員的反饋來看,這套裝置的準確性和合理性不能讓人滿意。

有意見歸有意見,但世界羽聯的規定不得不執行。國家隊教練組也向運動員們傳遞了這樣的思想:首先在心理上不要太糾結它,不要覺得對于身高不同的隊員存在公平不公平的情況,這樣的糾結沒有意義。既然規定已經出來了,我們就想辦法去適應它,這才是最重要的。

本次集訓,每一次戰術對抗實戰都會有教練或隊員充當發球裁判,對大家的發球高度進行監督。雖說這套裝置還存在不小的爭議,但是在適應的路上,中國隊全神貫注。

新面貌:強調堅強與意志

一堂訓練課,絕大部分隊員都已經結束訓練,開始治療放松,女單小將李云還在教練賀向陽的監督下,進行大運動量的全場無球步法訓練。從扭曲的表情到略顯沉重的腳步可以看出,此時的她已經到了體能枯竭的臨界點。但是,賀向陽教練仍然沒有半分“開恩”的意思:“快一點,堅持住!”

最后一組跑完,李云直接累得蹲在地上,眼淚不爭氣地掉了下來。身體和精神上的雙重壓力,讓她實在有些吃不消。不過,經驗豐富的賀指導此時的話卻很好地說明了這“殘酷”的必要性:“比賽時候遇到這樣的情況怎么辦,累了就不打了嗎?你剛剛這一組也就跑了一分鐘左右,也就是比賽中一個長一點的回合的時間,這都堅持不住,比賽怎么打?”

女單組是現在中國隊中平均年齡最小的,運動員們年輕、思想活,但是在吃苦耐勞方面,和她們的前輩相比有比較明顯的差距。所以,近些年中國隊一直在強調運動員意志品質的加強。賀向陽說:“比賽會面臨各種困難,如果你在訓練中能克服各種困難,那等你到賽場上就能頂得住。比如讓李云在訓練的最后還要練那么累的項目,就是為了制造困難,讓她去適應、去克服。”

這樣制造困難鍛煉運動員意志品質的細節隨處可見,比如在計劃基礎上增加杠鈴的重量或者練習的數量,比如晚按幾秒秒表,而這樣的工作不僅僅體現在訓練中。根據安排,春節3天的短暫假期之后,回到陵水的國家隊進行了為期4天的軍訓。原計劃吃住都在軍營,但由于軍隊的管理條例,計劃改為在集訓基地吃住,然后訓練時間坐車前往軍營。安排軍訓,也是希望隊員們在軍隊鐵一般的紀律環境中,鍛煉自己的意志品質。(羽毛球雜志)