一個人背著球包上路–羽球運動員張翃的另類人生

在廈門羽毛球隊員中,張翃顯得另類。

當年,他的隊友們留在國內專業隊訓練或執教,如果離開球隊,會找一家效益好的大公司就業,或者在廈門教業余選手練球,這樣也有不菲的收入。而張翃作出了不一樣的選擇,作為廈門本土球員,家里的獨子,19歲時,他一個人背起球包,漂洋過海到德國去打球、執教,這一去,就是近6年。

近日,記者見到了從德國回廈的張翃,這是個臉上仍稚氣未脫的大男孩,聽他講述在德國的故事,才知道這個戲稱自己只是個漂流著的“羽球男民工”的廈門大男孩內心的獨立與成熟。

記者 易云霆

出國,只想看看外面的世界

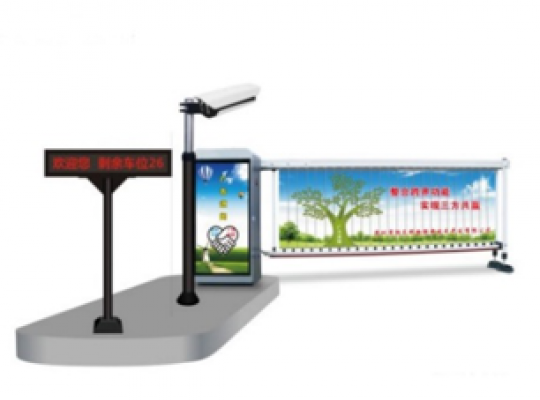

一個人去比賽,在機場小憩

一個人去比賽,在機場小憩張翃1987年出生時,家里想給他取個響亮的名字。他的父親張偉華選擇了“翃”字,希望他飛得更高更遠。沒想到有一天,他會走上羽毛球之路,而且會遠走高飛。

張翃是廈門羽毛球隊為數不多的廈門本地人。曾奪得亞洲中學生羽毛球錦標賽男單季軍,代表廈門隊獲得全國羽毛球錦標賽男團亞軍。2006年從國家青年隊回到廈門隊,恰逢德國海德堡俱樂部需要廈門隊方面推薦一球員,由于張翃有不錯的英語交流能力,廈門隊主教練林江利推薦了張翃。 張翃是獨子,家里的經濟條件不錯,當時留在廈門也有很多機會,之所以愿意去德國,一是因為熱愛羽毛球,他覺得到了那邊,有更多的機會可以參加一些國際公開賽。另外,一個最主要的原因,他想看看外面的世界。

2006年10月1日,張翃第一次到了德國,他加盟的是海德堡俱樂部,在這里打了三個月的比賽。此后張翃又輾轉于幾個德國不同的俱樂部打球,最后因為一個機緣落腳在郎根菲爾德俱樂部。此后,張翃的德國羽球生涯一直在這里度過。這是一家1954年就成立的老牌羽球俱樂部,印尼名將阿爾比、印度全英冠軍戈比昌德、波蘭名將瓦查都曾長期在這個俱樂部訓練。新科世錦賽德國女單季軍申克的中國教練王旭焱在赴德國國家隊女子組出任主教練前,在朗根菲爾德俱樂部執教了18個年頭。在他離開前向俱樂部極力推薦張翃接任自己在俱樂部的全部職務。從此張翃開始在俱樂部扮演隊員兼教練的角色。直到因為膝蓋受傷,他才把全部重心轉移到教練的工作上。

張翃在這里的辛勤執教很快收到了成果,他的工作也得到了德國人的認可。其培養的多名隊員獲得全德國比賽的冠軍,并在歐洲青年錦標賽和公開賽上取得不俗的成績。而俱樂部在德國甲級聯賽以一個小城鎮球隊的身份和柏林、薩爾布呂肯等眾多大城市俱樂部抗衡較量,先后取得三次聯賽冠軍并常年穩居前四。他的隊員中,最有名的是當年德國男單一號、歐錦賽季軍、世界排名前十位的比約恩-喬賓。

比賽,自己訂機票訂酒店

德國報紙報道張翃接替王旭焱出任俱樂部教練的新聞。

德國報紙報道張翃接替王旭焱出任俱樂部教練的新聞。到了國外,什么都要靠自己。這一點,張翃在出外參賽上體驗最深。

張翃說,過去在國內比賽,隊里什么都安排得好好的,會通知你幾點在樓下等大巴,酒店也訂好了,教練會通知你在幾號場地比賽,什么時候去適應場地,一切都有人打點好,作為隊員,只要聽和做就行了。

到了德國,就完全不一樣了,張翃要自己發郵件報名參賽,查詢比賽時間和場館地點。由于俱樂部一年只贊助三個國際比賽,為了節省費用,無法像在國內提早幾天到賽區適應場地,而是在比賽前一天下午趕到比賽地。由于官方推薦給運動員的酒店大都不便宜,他常是自己預訂離賽場最近的連鎖酒店,并在網上查清來回路線。一個人去比賽,沒有教練指導,在比賽間歇他只能通過短暫的休息自我做出技戰術和心理調整。為了趕便宜的早班航班,在凌晨四五點騎自行車到火車站,再坐火車到機場乘飛機到比賽地也是家常便飯。

張翃說,剛開始一個人出來多少有些害怕,但經過幾次類似的經歷后也就完全適應了。他說,其實這樣也有好處,一個人出來相對自由,很多東西可以自己把握。雖然缺少了教練的叮囑,但自覺性會更強。而在場上也完全是為自己打球,相對在國內比賽,壓力要小得多,反而能從和國際選手的交手的過程中收獲更多羽毛球帶來的快樂。

執教,同時看五六場比賽

指導德國名將比約恩·喬賓。

指導德國名將比約恩·喬賓。在朗根菲爾德俱樂部,作為隊員兼教練,張翃不僅是自已訓練,還要安排隊員的訓練。

和中國羽毛球俱樂部只重視專業隊不一樣,郎根菲爾德俱樂部不僅有一隊、二隊、青年隊,還有業余隊。年齡從11歲到60歲以上,張翃只負責專業隊的訓練。和中國專業隊員集中住宿集中訓練不同,俱樂部只提供場地、用球和教練,隊員們住在自己家中,為了不會影響到學業,他們的訓練時間非常機動。從下午3點至晚上7點,隊員們按照不同的時間來到球場參加訓練。每堂訓練課都沒有很固定的訓練人數,張翃要根據所到球員的人數和隊員不同的特點現場為他們制定不同的訓練計劃。

在德國,體罰隊員是被法律嚴厲禁止的。可能也正是因為較為開放的教育模式,隊員們都有較強的獨立思維能力,并非對教練言聽計從,他們會對教練的技戰術指導提出疑問并尋求解答。張翃說,有時隊員提出的問題會把自己考倒了,但這也迫使自己回去后反復地思考和琢磨,然后把得出的結論記錄下來,等過天再向隊員作出合理的答復。

除了訓練,國內外大大小小比賽的現場指導可能是最緊張最忙的時候。由于俱樂部只有他一個全職教練,參加比賽的隊員人數也很龐大,每回比賽的首個比賽日他都要從上午8點一直不間斷忙到晚上10點左右。在同一時間會出現他的5、6個隊員同時在不同場地進行比賽的情況。在比賽間歇時他奔忙在不同隊員的比賽場地上。為了不遺忘和混淆任何戰術要點,他的手中始終拿著紙筆作著恐怕只有自己才能看懂的比賽記錄。一天下來連去趟洗手間的時間都騰不出來。

對吃不講究 游歷歐洲各國

朗根菲爾德是一個只有5萬人口的小城市,位于科隆和杜塞爾多夫之間。據說城市中華人只有十來個。

來到異鄉,首先要解決的就是吃飯的難題。過去在廈門,張翃還是很挑剔的。廈門羽毛球隊領隊鄭元湛回憶他兒時連喝水時的水溫都有講究。到了德國后,飲食方面得由自己負責,張翃也不再有過多的要求。他開玩笑:頓頓有湯有飯的滋味兒早就被面包、黃油生生磨得消失殆盡了。因為工作時間緊湊,微波爐加熱后就能食用的速凍食品是張翃平日餐桌上的主旋律。遇上周末也偶爾買菜、做飯,只是每次做飯都會多放幾種材料,把菜量做得多一些,以便能足夠第二天的“供給”。

除了羽毛球,張翃也熱愛旅游和足球。這些年他幾乎走遍歐洲各國。但要說最特別的經歷,那一定是在老特拉福德球場觀看曼聯與切爾西的比賽,并因此誤了飛機而在曼徹斯特火車站挨了一晚上的凍。

未來,想成為頂尖教練

談起未來的理想,張翃表示他依舊想再赴德國繼續自己的羽毛球夢。不過經歷了最初幾年的教練生涯,雖然在恩師王旭焱的幫助下閱讀過一些運動科學方面的書籍。但一心想成為像孫海平、穆里尼奧這些心中偶像一樣的頂尖教練,張翃意識到更加系統的理論知識學習是必不可少的。

張翃現在有了上大學系統學習專業知識的愿望。他希望能進入北京體育大學或其他相關大學學習這方面的專業知識。未來他還希望能進入科隆體育大學深造,為中國和德國羽毛球交流多做一些事情。