人物|董炯擔任殘疾人羽球隊總教練 曾獲奧運銀牌

董炯資料圖

董炯資料圖

新華社北京9月20日體育專電題:“脫了韁”的教練——退役世界冠軍董炯的新戰場

新華社記者沈楠 顧涓 鄭直

“我老是覺得我們(專業運動員)太早進入一個事業,又太早就退休了,但是因為年輕,可以從零開始,重新挑戰一個事業。在殘疾人教練員的任務上,我找到了自己的新價值。”

——前羽毛球世界冠軍、現殘疾人羽毛球隊總教練董炯

(一)

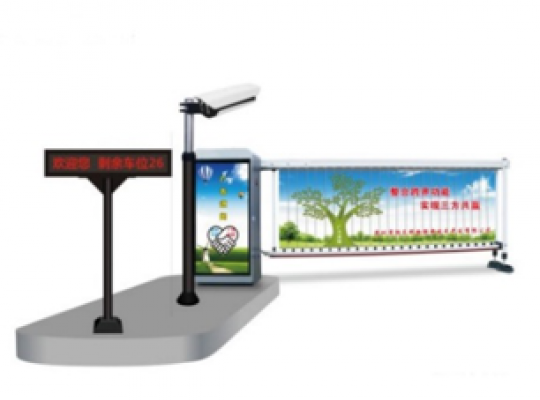

董炯的羽毛球俱樂部靠近東五環,在姚家園路和朝陽北路之間。雖然遠離城中心,地名叫平房村,但屬于京城“新貴”區塊,方圓兩三公里有好幾個高檔住宅區。從門口的路和樓房的樣子看,俱樂部所在的朝陽區體育運動學校,是這個高速發展的區域里被遺落的一角。

這棟兩層樓房墻皮有些剝落,房頂上橫著三排名號,下層是“世界冠軍董炯羽毛球學校”,中間是“北京市朝陽區殘疾人體育運動中心”,上面是“中國殘疾人羽毛球訓練基地”,看樣子是隨著時間往上壘起來的。我們順著指引從側身小門走進這棟樓,在一大片羽毛球場地門口又順著指引穿過一條窄道,走進一間堆著桌椅、綠植和雜物的屋子,接著爬上一層沒有欄桿、掛著蛛網的樓梯,到了“董總”的辦公室。

辦公室的地面、墻面和樓下、樓梯一樣,都是灰色水泥面。靠墻的三分之一個屋子砌成了半高的魚池,養著大條大條顏色鮮亮的魚。董炯坐在中式桌子后面,和打球時候的照片相比胖了好幾圈。他身后的墻上用水泥砌了三層架子,擺著大大小小的魚模型和獎杯獎狀,細看下來,全部跟“錦鯉”有關。

他的左前方裝了一個顯示屏,后來我們才知道,那是用來監看樓下羽毛球場地的。這也是整間辦公室唯一和羽毛球有關的東西。

20世紀90年代中后期,董炯一度是中國羽毛球頭號男單,曾排名世界第一,在亞特蘭大奧運會上獲得亞軍。更為人熟知的是1998年亞運會男單決賽,他不在巔峰期又傷病纏身,卻出人意料地擊敗如日中天的印尼名將葉誠萬。

看上去,他不愿再過多提及球員生涯那些榮耀的細節,“世界冠軍”的頭銜除了出現在校名里之外,就是和“國家殘疾人羽毛球隊總教練”的角色放在一起說。談這個話題,他滔滔不絕,完全展示了北京人典型的健談,高興時眉飛色舞,吐槽起來也是夠損。

董炯是亞特蘭大奧運會銀牌得主

董炯是亞特蘭大奧運會銀牌得主(二)

董炯沒有去里約,羽毛球還不是殘奧會項目,所以這屆在半個地球之外舉辦的里約殘奧會,他還是個看客。但是四年之后,他可能將第一次以教練員的身份參加東京殘奧會。

他是在2014年10月的仁川亞殘運會上得知羽毛球進入東京殘奧會的。“現在說起來好像就是前一段的事兒,一細想這都2016年了。”

“時間過得太快,進了奧運會(殘奧會)就會想,我們有多少事情要做,這些運動員能不能取得金牌,因為始終也沒見到歐洲人,亞洲的都了解……”雖然已經帶隊參加過聽障奧運會、特奧會,但是對董炯來說,和奧運會共享一個舞臺的殘奧會,分量無可比擬,所以會由躊躇滿志而生緊迫感,又由緊迫感生出一絲焦慮來。

他一方面對第一次殘奧會的成績心里沒底,另一方面,覺得人才不夠。“沒有人,怎么辦?”

2010年亞殘運會之后,他琢磨自己找人,很快就在2011年春節付諸行動。“我們去的地方老遠,在山里邊”,但是他不說具體是哪兒,怕省里不高興他們把人弄走了。

“(我們聯系人)從當地殘聯的系統里打了個單子出來,有年齡,具體什么殘疾看不出來……有兩天是他們自己過來,什么類別的殘疾都有,還有打架手剁斷了的,我說這練不了,回頭跟我們這兒打起來了……后來我們就自己挨個去找。一天去不了兩三家,有一家最遠的,我借了一輛越野車,在山里開到沒路,下來哥們跟我說這是某某校長。我說孩子呢?他說一會兒就來,她家上不去,孩子得先走到這校長家。”

“過會兒小姑娘來了,當時是11歲,下雪,頭發一綹一綹的,小臉有點皴,紅撲撲的。我說找一石頭,扔一下,看出來她是非主動手折了,要是主動手折那肯定不協調,我一看這行。我說你拎個東西,(一看)有勁兒。院里沒多大,就說跑下山去,一小坡,蹬蹬蹬跑去了。行,就這么著了!”

“我當時就盯著人家,把電話要來,沒手機就家里電話,還有校長電話,都留著,一定得盯好了,因為當時覺得太難了,好不容易找個合適的。”

他們在校長家的柜子前合了個影,董炯從手機里找出來給我們看,小女孩正是他說的樣子。

“當時還有個聾啞女孩個兒特高,15歲將近1米8。到她家的時候她爸說,我們家孩子好養活,米飯弄點咸菜一吃就行。因為不要錢,生怕我們不要她。來了之后代表北京打了一次籃球比賽讓省里知道了,把人要回去了,我地方殘聯那哥們還被罵一頓,說他吃里扒外。(其實)我們從人家家里邊選出來的,你們都沒發現,練了一段才看上了……”

那次他選來五個孩子,給辦了手續在這里上小學。除了訓練,俱樂部管吃穿住,還派了生活老師盯作業。后來小學畢業了,旁邊97中的校長跟董炯私交好,也挺支持,這些孩子就去那里上了初中。現在又給他們找了個職業高中,學點技能。平時也安排他們幫教練遞遞球,給小孩發發球。用董炯的話說:“讓他們也鍛煉鍛煉,將來做個助理教練,也能給他們發點錢,至少有個退路吧,不然打不出來怎么辦。”

現在,常年住在俱樂部訓練的殘疾人有10個,有本地的有外地的。有個27、8歲的河北小伙子已經開始當教練了。當年照片里那個小女孩,這幾年爸爸去世了,媽媽改嫁了,她算是在俱樂部扎下了根。

訓練、學習、生活,董炯和俱樂部的工作人員照管起這些外地孩子的全部。他最初給殘疾人當教練的“簡單”想法,從自己去山里找人開始就脫了韁,發展成如今這事無巨細的“一條龍”。

不過,他不打算再從外地找孩子來俱樂部長期培養了,一是責任重大,二是事務繁瑣精力不夠,開銷也基本要靠俱樂部的營收來貼補;這些可能都還好說,但是現在的硬政策下沒法安排孩子上學,他就斷了這念頭了。

董炯奪銀淚灑領獎臺

董炯奪銀淚灑領獎臺(三)

這一攤子事的起點在2007年。一個母親帶著聾啞的女兒從廣東找來。董炯收了這個小姑娘在俱樂部練,后來因為女孩不適應北京冬天的干燥和暖氣,老是感冒發炎,就回去了。董炯從這個母親那里知道了殘疾人群體也打羽毛球,有全國錦標賽,還有國家集訓隊,但是場地、教練都有問題。他就沒有放下這事。

從沒接觸過殘聯,他就去翻當時還存在的“大黃本兒”。在黃頁號簿里找到中國殘聯體育部的一個座機號碼,就撥了過去。

“接電話的人正好是趙素京(時任中殘聯體育部副主任),我當時也不知道她是誰,我就說我是誰誰誰,聽說咱們系統里邊有個羽毛球隊沒有教練,我退役了,經營一個俱樂部,有球館,如果您這邊需要我當教練或者集訓的話我愿意做一些工作,我有條件。趙素京就說,非常高興你能有這個心思,我們也特別愿意,我們知道這個事了,有任務的情況下一定找你。”

一年多之后,在2009年5月的全國助殘日活動上,他和趙素京終于碰面了。他們一起到俱樂部看了看,然后就通知他當年有個聽障奧運會,讓他帶隊去,6月就在他的俱樂部開始集訓,這就算任命他為國家殘疾人羽毛球隊總教練了。

他很快發現,就算是“簡單地當個教練”也遠比他想象的要難多了。

“原來就接觸了那么一個小孩,后來我才知道特別的難,在溝通上。如果他們讀唇語可以的話基本可以不用翻譯,但是有一個習慣和理解過程,你說話太快他就理解不了。尤其是在場上,比賽的時候不能戴助聽器,所以他根本就聽不見你說話,有時候我習慣喊,但是喊了也沒用。后來就定做了個板子,一面是羽毛球場地,畫線路,一面寫上字,打哪兒,注意哪兒,就是這樣也不由自主地又說又喊。”

溝通有些費勁,而他又有強烈的獲勝欲望。他指指身后那些錦鯉比賽的獎杯獎狀,“包括弄魚這個事,只要是比賽,我就會問自己,為什么不能拿冠軍呢”?

“從2000年退役到2009年,將近十年沒有接近競技體育這種爭斗,但是自己一帶隊,就好像又回到了賽場,對他們的要求和期待都特別高。因為不了解世界水平,就覺得自己的隊員應該都能贏,后來發現不是這么回事兒。”

6月開始帶隊集訓,9月就比賽,8名隊員組成的中國隊拿到了女單亞軍、女雙第三、男單第三和團體前八。沒有奪冠,但已經是歷史性突破。

董炯說,他總是不自覺地把原來在國家隊的那種態度,包括對比賽的要求和對管理的要求,代入到這個新角色里。2010年廣州亞殘運會時,“每天神經緊張,凌晨三四點睡覺七點準起,飯也吃不下,一下子掉了十公斤,當時穿牛仔褲倍兒緊的褲腰后來都松了”。那次女單決賽,他甚至因為一個關鍵的誤判和裁判大鬧一場,一度想罷賽,在一幫熟人的反復勸說之下,才“顧全大局”,咽下這口氣。

這脾氣和較真勁兒叫人捏把汗。但從另一個角度看,正是這種與健全人無差別的要求和態度,給殘疾人羽毛球隊帶來了深刻的變化。

已經升任中殘聯體育部主任的趙素京說,董炯帶的羽毛球隊紀律嚴明,隊員們在他這里不只學到了技術,更重要的是獲得了自信。有一點董炯沒提,但是趙素京印象深刻。她說,在訓練和比賽上他要求很嚴,但是對他們生活的關照又很細致,隊員稱他是嚴師慈父。

從未遠離羽毛球

從未遠離羽毛球(四)

在競技體育界摸爬滾打了十幾年,董炯毫不掩飾他對成績的重視。而身為殘疾人體育官員的趙素京,更看重的是他的帶動力和影響力。“(健全人的)世界冠軍、奧運冠軍這個群體要是關注并且親身投入到殘疾人體育中,有顯著的示范作用。”

董炯最初接觸的是聽力障礙,然后是智力障礙和肢體殘疾。認識各支隊伍,幾乎是從一無所知開始,他們的分類分級、訓練方法、生活狀態、心理特點,都需要下功夫去了解和適應。一頭扎進去之后,他便自覺地成了代言人,開啟了全方位的較勁模式。

“我內心有種不平衡,同樣是國家隊為什么差這么多,不管是條件,還是關注度、宣傳力度等等。”

廣州亞殘運會之前,他發現代表團有團服,但是沒有專業比賽裝備。“我一看大家五花八門的……當時每個人補貼的器材經費又少,還不夠買兩支球拍的,我說這樣吧,我去找贊助。”

然而并沒有一蹴而就,一個熟悉的品牌老總派的對接人沒顧上辦這事,到開幕前兩星期他急了。幸好當時勝利(Victor)北京地區的總代理是他以前的師哥,算得上火線贊助。“給的球拍都是韓國國家隊的同款,當時李龍大他們用的。后來他們又把加急印好字的服裝發到了廣州,我們才有了每人三四套衣服和鞋。那樣我們當時就很特殊。后來趙主任也好,別的人也好,就說董炯有招。”

面對媒體,他也較勁。當時有記者來采訪,跟他談前不久林丹在同一個場地贏得亞運冠軍,那是他1998年奪冠之后中國選手奪回闊別12年的男單冠軍。結果被他撅了回去。

“很多人都不知道有這樣一個群體也在代表國家打球,為國爭光,包括我自己,包括很多品牌,原來也不知道。這屬于推廣宣傳的問題。”

“有個《羽毛球》雜志,我跟熟悉的記者提了有這么個殘疾人羽毛球隊,能不能給個版面宣傳一下。在我看來,既然是國家級的雜志,應該是全方位的覆蓋……我們提供了一些材料,信息成績,他們基本都登了,但我還是覺得關注度很不夠。”

今年年初,央視給董炯和他的一些隊員拍了個體壇風云人物的宣傳片,但是他說:“健全人有那么多獎,殘疾人就一個獎……”

他當然知道商業社會的規則,但他不認為殘疾人就沒有商業價值,“他們只是需要機會”。

眼下的現實,是四年一度的殘奧會可能是殘疾人曝光度最高的一段時間。對董炯和他的隊員來說,這將是極為重要的機會。

“該較勁的時候就得較,尤其是羽毛球要進入奧運會了。”他非常清楚,在很大程度上,成績是機會的敲門磚,但是對殘疾人而言,并沒有那么自然而然,在成績之上,還有很多事情需要做。(完)